Церковь Святителя Николая Чудотворца и Святого благоверного князя Александра Невского

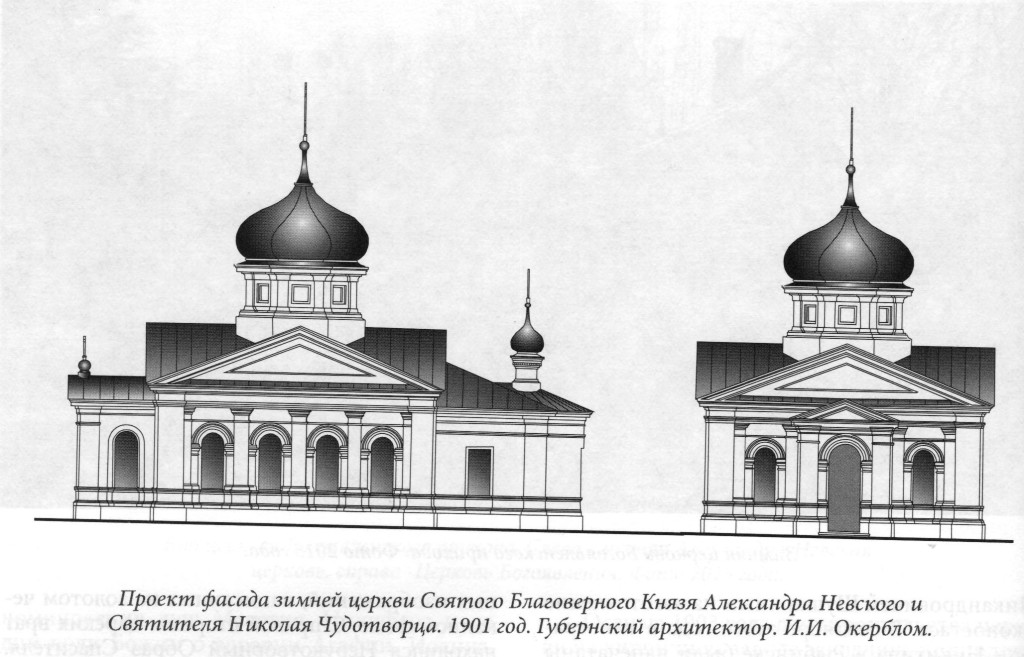

Богослужения, совершаемые в зимнее время в тесном и низком подклете древнего храма, уже не соответствовали запросам нового времени и прихожане стали высказывать пожелания о строительстве новой теплой церкви. Летом 1901 года губернским архитектором Иваном Ивановичем Окербломом был составлен проект, и 22 августа этого года он был рассмотрен и одобрен строительным отделением ЯГП.

Для финансирования работ по строительству в первое время были обменены банковские билеты церковного капитала на три тысячи рублей. В это же время различные суммы жертвовались и благотворителями. Среди вкладчиков московская купчиха Таисия Щукина, крестьянка деревни Гаврилково Маремьяна Васильева, крестьянин деревни Федотово Василий Поздняков, Романов-Борисоглебский мещанин Николай Ефимов. Средства передавались на строительство от приходского попечительства и Хопылевского сельского общества. Среди жертвователей были и неизвестные лица. В 1905 году производилась подписка среди прихожан, когда каждый желающий обозначал в подписном листе сумму, которую он был обязан передать на строительство в течение определенного времени.

Осенью 1903 года для строительства церкви на кирпичном заводе заводчика Корнилова в деревне Песочное было закуплено более 100 тысяч штук кирпича и вывезено на берег Волги. В апреле 1904 года началась подготовка места для закладки новой церкви. Для этого была разобрана старая каменная сторожка в церковной ограде и в мае месяце заключен договор с подрядчиком кладочных работ крестьянином Константином Тороповым на устройство бутового фундамента и кладку стен церкви. При закладке здания была заложена медная доска с памятной надписью о происходящем событии. К окончанию этого строительного сезона подрядчиком под наблюдением архитектора Окерблома были выложены стены и сведен свод, на что было израсходовано более 280 тысяч штук кирпича. Все кузнечные работы по варке связей велись местным кузнецом Александром Афанасьевым, а крестьянином Иваном Харитоновым изготовлялись металлические решетки в окна. Уже в ноябре 1904 года крестьянином Костромской губернии Алексеем Григорьевым была устроена обрешетка крыши, изготовлена деревянная шея под главу с обшивкой её тесом. Кровельщик Яков Сумеркин закончил кровельные работы весной 1905 года. Тогда же с завода Дунаева было завезено 60 тысяч штук кирпича. В этот строительный сезон были закончены все общестроительные работы, и началась подготовка к установке иконостаса и устройству прочего благолепия храма.

В марте 1907 года в Санкт-Петербург были отвезены заготовленные для написания икон доски и заключен контракт с резчиком Павлом Никандровичем Шушариным на изготовление иконостаса. В сентябре этого года в типографии Никитина в Рыбинске были напечатаны 500 приглашений на торжества по случаю освящения вновь построенного храма.

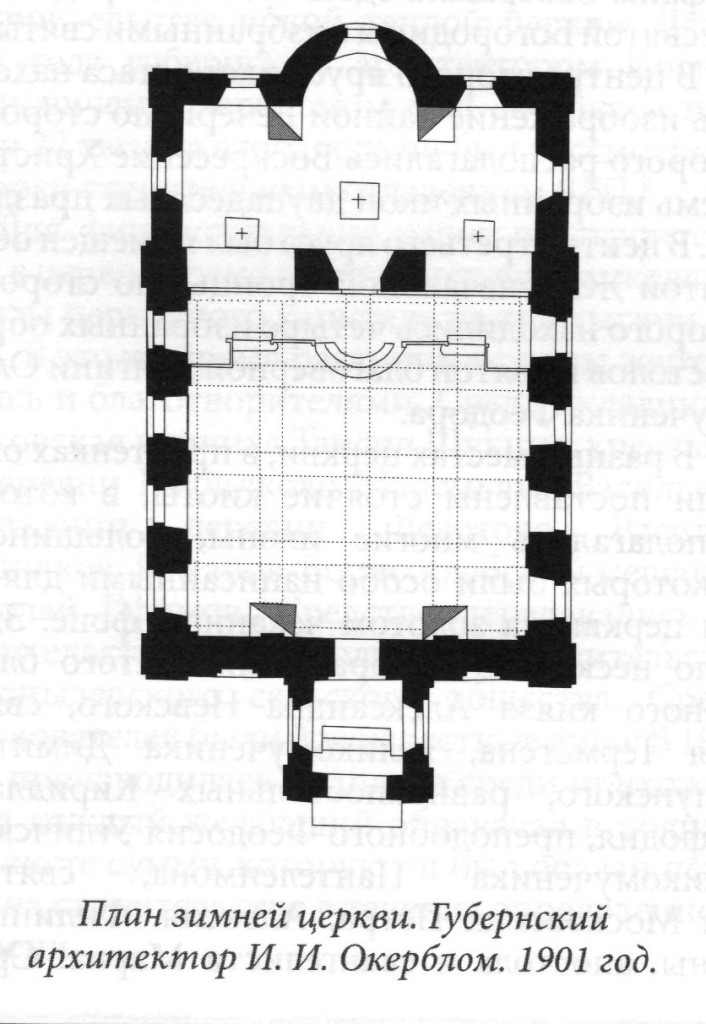

Новый теплый храм Святителя Николая Мир Ликийских чудотворца и Святого благоверного князя Александра Невского согласно проекту, представлял собой перекрытый деревянным накатом прямоугольный бесстолпный объем. С восточной стороны его продолжа- етпрямоугольная же алтарная часть с небольшой полукруглой апсидой, а с западной стороны — квадратная в плане небольшая паперть. На деревянном перекрытии проектировалась обширная глава на деревянном же барабане. При строительстве, по желанию строителей, в прямоугольный объем церкви дополнительно была введена одна оконная ось с западной стороны, и деревянный накат заменен кирпичным сводом. В завершении храма также была выстроена крупная центральная глава, а по углам четверика устроены четыре небольшие декоративные главки. Фасады церкви завершались треугольными фронтонами с пилястрами и оформлялись эклектичным декором. Размеры выстроенного храма, кроме паперти: длина -21 метр ширина — 13 метров высота — 17 метров, паперть имела длину и ширину по 2 метра и высоту — 5 метров.

Новый теплый храм Святителя Николая Мир Ликийских чудотворца и Святого благоверного князя Александра Невского согласно проекту, представлял собой перекрытый деревянным накатом прямоугольный бесстолпный объем. С восточной стороны его продолжа- етпрямоугольная же алтарная часть с небольшой полукруглой апсидой, а с западной стороны — квадратная в плане небольшая паперть. На деревянном перекрытии проектировалась обширная глава на деревянном же барабане. При строительстве, по желанию строителей, в прямоугольный объем церкви дополнительно была введена одна оконная ось с западной стороны, и деревянный накат заменен кирпичным сводом. В завершении храма также была выстроена крупная центральная глава, а по углам четверика устроены четыре небольшие декоративные главки. Фасады церкви завершались треугольными фронтонами с пилястрами и оформлялись эклектичным декором. Размеры выстроенного храма, кроме паперти: длина -21 метр ширина — 13 метров высота — 17 метров, паперть имела длину и ширину по 2 метра и высоту — 5 метров.

В алтаре церкви находились живописные изображения на полотне, вставленные в золоченые рамы: «Молящийся Спаситель», Божия Матерь и Воскресение Христово. Столярной работы резной трехъярусный иконостас имел, написанные по золотой чеканке иконы. Резные царские врата имели также шесть традиционных изображений, написанных на золотом чеканном фоне. С правой стороны царских врат находился Нерукотворный Образ Спасителя. Далее был помещен храмовый образ святителя Николая Чудотворца, рядом с ним находились южная дверь иконостаса с изображением на ней архидиакона Лаврентия и далее образ святителя Димитрия Ростовского. С левой стороны царских врат в иконостасе был помещен образ Введения во храм Пресвятой Богородицы, рядом с которым находилась Казанская икона Божией Матери и далее северная дверь иконостаса с изображением на ней архидиакона Стефана. Завершала здесь местный ряд икона Пресвятой Богородицы с избранными святыми.

В центре второго яруса иконостаса находилось изображение Тайной Вечери, по сторонам которого располагались Воскресение Христово и семь избранных икон двунадесятых праздников. В центре третьего яруса был помещен образ Святой Живоначальной Троицы, по сторонам которого находились четыре избранных образа апостолов и святой благоверной княгини Ольги и мученика Феодора.В разных местах церкви, в простенках окон, были поставлены стоячие киоты, в которых располагались многие иконы, большинство из которых были особо написанными для новой церкви на золотом чеканном фоне. Здесь было несколько изображений святого благоверного князя Александра Невского, святителя Гермогена, великомученика Димитрия Солунского, равноапостольных Кирилла и Мефодия, преподобного Феодосия Угличского, великомученика Пантелеймона, святителей Московских Петра, Алексия, Филиппа и Ионы, апостола и евангелиста Марка. Среди икон был также образ с избранными святыми мученицами Александрой, Татианой и княгиней Ольгой, а также несколько икон Божией Матери: «Казанская», «Нечаянная Радость», «Всех Скорбящих Радосте» и образ Благовещения Пресвятой Богородицы. В центре храма с правой стороны в особом киоте помещался местно-чтимый образ Божией Матери «Боголюбская» старинного письма, который переносился сюда в зимнее время.

Вокруг церквей и старинного кладбища была устроена особая ограда. В конце XVIII — начале XIX веков здесь ещё сохранялась старая рубленая ограда древнего монастыря, которая неоднократно ремонтировалась, но в 1822 году она настолько обветшала, что уже ремонтировать её не было ни какого смысла. Тогда прихожане, не имея средств на строительство новой ограды, обратились с воззванием о помощи к бывшим прихожанам, проживавшим в Санкт-Петербурге. В воззвании говорилось: «если кто почитает Святую и Апостольскую церковь, и помнит родителей своих, лежащих при храме Господнем, то просим не оставить кто, что может пожертвовать на построение ограды, которая теперь совершенно приходит в ветхость, в рассуждении чего священнику означенной церкви Александру Неофитову доверяем, что кто пожертвует при расписках верно доставить. В чем под сим во уверение и подписуемся генваря 1822 года». Среди подписавших этот документ были члены причта и наиболее уважаемые прихожане. Среди них, сельца Бурнаково капитан-лейтенант Николай Ушаков, сельца Фроловского господин Агей Кузьмин, майор Николай Меркуров. Они были и первыми жертвователями, внесшими по 25 рублей ассигнациями, а Николай Ушаков пожертвовал двойную сумму, сделав в особой сборной книге такую запись: «Оную сумму жертвую собственно сам по себе, но естли случится какая общая повинность, как нащот какой, такую так и протчего обязуюсь наровне с мирянами».

Первая запись в книге пожертвований говорит о внесении 50 рублей капитан-лейтенантом Фёдором Ушаковым. В феврале 1822 года 100 рублей вносит «по усердию своему» Петербургский купец 1-й гильдии Лука Гаврилович Таиров. Бывший прихожанин крестьянин деревни Пеньково, а ныне записавшийся в Петербургское мещанство Никифор Игнатьев объявил о пожертвовании им в 1822 году 5000 рублей, из которых им было отослано со священником Александром Неофитовым 200 рублей, а остальные объявленные средства он обязывался платить «по возможности», о чем им была дана соответствующая расписка.

Дважды в 1822-1823 годах было дано благословение правящего архиепископа Симеона на сбор подаяния в городах и селах Ярославской епархии. На двухнедельный сбор в Санкт- Петербургской епархии вянваре1822 года было дано благословение и тамошнего митрополита.

Весной 1824 года заключается договор с подрядчиком Даниловского уезда вотчины Анны Ярославовой деревни Дуркова крестьянином Степаном Шарохиным на строительство новой церковной ограды. Согласно договору ограда должна была быть глухой из кирпича с двумя святыми воротами и калитками с карнизами и колоннами. Высота и ширина тех ворот с калитками должна быть 6,4 метра, на них должно быть по одной главе опаянной белой жестью, а толщина главных ворот должна составить 2,13 метра, а калиток — 1,42 метра. На углах той ограды должны быть выстроены четыре башни диаметром 2,13 метра и высотой 3,55 метра с покрытием их деревянными куполами «со шпилечками». Общая длина возводимой ограды, вместе с башнями и воротами, предполагалась 469 метров, толщина стены у цоколя 0,71 метра, высота 1,78 метра, а через каждые 4,26 метра должны быть поставлены столбики «со впадинами», которые должны выступать выше прясла ограды на 10 сантиметров. Кирпичная стена, между столбиками украшалась «восьмигранными впадинами, или какими им заблагорассудится прихожанам», поверху вся ограда должна была быть покрыта кирпичом «на две стороны окатом». Для строительства, на земле отведенной ему прихожанами, подрядчик должен был выстроить кирпичный завод, где кроме ограды дозволялось ему делать кирпич «на вольную продажу» в течение трех лет, а старую деревянную ограду получить ему для обжига кирпича. Окончить все работы подрядчик должен был в течение одного строительного сезона.

По какой-то неизвестной причине условия договора были не исполнены, и строительство церковной ограды началось в 1835 году и продолжалось до окончания строительного сезона 1837 года. Работы исполнялись в несколько этапов разными подрядчиками. В 1835 году начал крестьянин деревни Меншиково Илья Осипов, которым была заложена и выстроена часть ограды длиной 87,3 метра со святыми вратами и угловой башней. Для этого приобретался кирпич в Рыбинском уезде у крестьянина Анисима Мартьянова и у местного помещика сельца Бурнакова капитана Степана Рослова. В 1836-1837 годах работы были продолжены и закончены крестьянином Романово- Борисоглебскогоуездад.Елизарово Козьмой Петровым. Дополнительно, в ней, с северной стороны была выстроена каменная келья, а с южной, надстроены и отремонтированы каменные торговые лавки, существовавшие при старой ограде. В это время новопостро- енная ограда с башнями была окончательно отделана с покрытием железом и обелкой стен известью. Тогда же и сама церковь Богоявления вместо сплошной побелки стен получила двухцветную окраску — «по приличным местам» лопатки и некоторые другие части фасадов были окрашены желтой охрой.

Для жительства членов причта были выстроены четыре деревянных дома: для священника, двух псаломщиков и жительства церковного сторожа. На вакансии псаломщика, с 1884 года по ходатайству церковного старосты была учреждена должность диакона, на содержание которого крестьянином деревни Чернышкино Алексеем Меркуловым был пожертвован банковский капитал в 4000 рублей и 1000 рублей на строительство церковного дома.

© А.В. Михайлов, 2016

______________________________________________________________________________________________________________

По материалам книги: Михайлова Александра Владимировича «Церкви Рыбинского уезда». — Рыбинск, 2016.

(527)